憧れのAuthentic HAWAIIそして、いま気になること諸々

Comment

Part 2 レコード(CD)ジャケットについての虚しい考察私の中の「レコードはジャケットで買え!」の原則

「レコードはジャケットで買え!」という甚だ根拠のない無責任な原則が、

以前からわたしの頭の中にあった。

この原則はレコード選びで迷った時のわたしなりの道標(道しるべ)であり、CDの時代になっても変わることなく頼りにし遵守してきた原則である。

とは言え、これはわたしだけのやり方ではなく、コレクターの間ではこの原則を取り入れている人は意外と多いようだ。

音楽雑誌などを読んでいるとジャズファンに多いと聞くが、果たしてどうだろうか?

勿論、買い方はこれだけではない。

例えばひとりのアーチストを追いかけ、 そのアーチストが出す新譜は必ず買うというのもひとつの方法だ。

クラシックCDなどでは指揮者やソリストで買うというのはごく一般的なことで、わたしもそれに従って買ってきた。

音楽をネットからダウンロード購入できる現在では、一部を試聴することができるし店頭でも試聴のチャンスがあるから、ハズレCDを掴まされることは少ないが、 試聴が出来なかったレコード盤の時代は、そんな危険がいっぱいだった。

ちなみに、レコード盤の当時でもLPレコードを視聴させてくれるレコードショップが、実は存在したのである。クラシックを主として販売していたショップだったが、タネを明かせば視聴盤を聴かせてくれたのだが・・・

当然、すべてのリリースに対応していた訳ではなく、当然、話題盤、売れ筋盤などに限られていたが、おそらくメーカーがお店に提供していたのだろう。

所謂、販促品として。

話を本筋に戻して、何れにしても当時は事前に聴くことは、今ほど楽ではなかったのだが、そんなとき、わたしにとって役に立ったのが例の原則である。

慎重派はラジオでお目当てアルバムの曲が流れるのを待つか、あるいは音楽評論家の意見や雑誌の批評をひたすら頼りに、買うか買わないかを判断したものだ。

わたしの場合は、専ら冒頭に記した原則を忠実に守り(信じ)、ギャンブル的な買い方をひとつのポリシーとしてきた。

カッコつけて言うならば、これは一種のショッピング哲学だ。

評論家の意見を参考にするのも一種のギャンブルと言えなくもない。

同じギャンブルなら自分自身を信じ見事に散っても悔いはない(?)。

◆

しかしながら、ギャンブル的とは言え過去の戦績は意外と良かったように思う。

通算成績は7割くらいの勝率で「当たり!」つまり良盤をゲットしたのだからマズマズ(?)といえる。ここでまたまたクエッションマークだが、心情的にはそう信じたい。

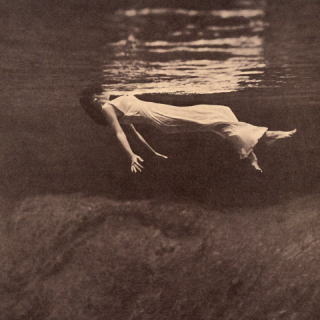

ビル・エバンス「アンダー・カレント」

考えてみれば、冒頭「甚だ根拠のない無責任な原則」と書いたが、この原則、意外と根拠アリかも知れないのだ。

なぜなら、いい音楽作品を目指す制作者はすべての面で妥協しないから、当然ジャケットにもこだわるという考え方だ。

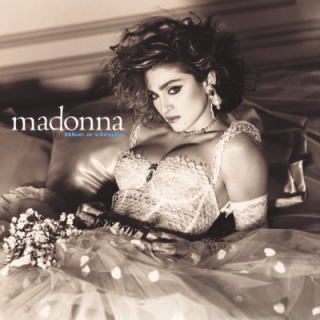

これまで、ビル・エバンスの「アンダー・カレント」やマドンナの「ライク・ア・バージン」などは 「当たり」の最たる事例であり、わたしにとっては永久保存版扱いである。

ジャケットだけで十分価値があるのだ。

マドンナの「ライク・ア・バージン」

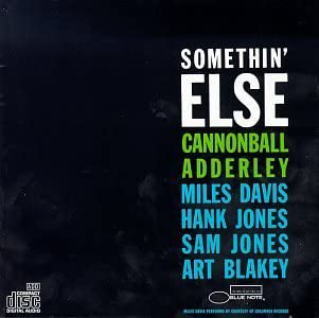

ただし、ジャズのアルバムの場合、いま申し上げた法則は通用しない。

何の変哲もないジャケットなのに名盤は数多いので注意しよう。

むしろ、ジャズの名盤はジャケットにお金を掛けていないと言えるだろう。

変哲のなさでは最も代表的な「SOMETHING ELSE」、ジャズの名盤中の名盤

さて、「ハズレ」のアルバムはアーチストの名誉のため、ここでアルバム名は公表しないが、そんなアルバムは後々「Book Off行き」になったのは言うまでもない。

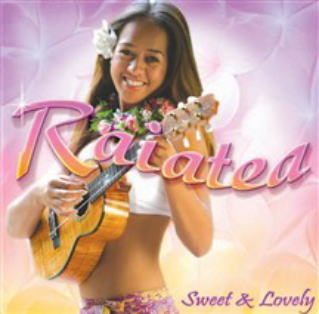

そんな中、下記アルバムは、そんなわたしのショッピング哲学を良い意味で裏切ってくれた最たるもの。

「Sweet & Lovely」 Raiatea Helmライアテア・ヘルム

つまり「ジャケット審査では没、でも音楽のできとしては素晴らしいCD」という意味。若手ギャルをジャケットにつかい*、つまらない駄作CDを買わせようという製作側の下心まるだしのCDに見えるけど、外見とは裏腹に内容充実の正統派のアルバムだった。

*付け加えると、ジャケットの若手ギャルは実はライアテア・ヘルム本人でした。

失礼いたしました。正統派フラミュージックです。

ということは、このわたしも制作側の意図にまんまとハマった訳ですが・・・

フラ・ミュージックに関心がない方には頷けないでしょうが・・・

このCD、別投稿(アーカイブズ)で紹介していますので、興味がありましたらそちらも閲覧してください。

*「Sweet & Lovely」 Raiatea Helmライアテア・ヘルム

だから、ジャケ買いは止められない。

最後までお読みいただきありがとうございました。

◆

追記この記事を書いていたころ(2009/08)は、iTunesをはじめとして「音楽はダウンロードサイトから」というのが一般化し始めて、CDは苦戦を強いられ始めていたころでしたが、昨今はその「ダウンロードという視聴形態」でさえも旧式と感じられるようになってきました。

そして、それに代わる視聴形態として注目されているのがストリーミング再生という技術でありサービスです。

近々、この「ストリーミング再生」のサービスについて体験記として紹介したいと思っています。

* 参考までに、iTunes はiTunes Music Storeとして音楽ダウンロードをスタートし、2003年ころから日本でもAppleが始めたと記憶しています。

JDA PROJECT

*ミニリニューアルの際に一部情報の更新、補筆等あり(2022.04)インフォメーション

- 2022.04 サイトをミニリニューアルしました。

- 2022.04 サイト名をLAULOA⇒LAULOA with HAWAIIに変更しました。

shop infoプロフィール

JDA PROJECT

人前ではいつも明るく、ひとりのときは思慮深く、ほどほどに芸術とハワイを愛し、いつも自然を大切に考え、焦ることなくマイペースで日々を過ごせたら、人生最高!

LINK

プラス得するハワイ情報サイ

ハワイ州観光局サイト

The Bus サイト